martedì 7 ottobre 2014

L'incredibile salvataggio del cane coperto di catrame

Coperto di catrame e impossibilitato a muoversi. È accaduto a uno sfortunato cane caduto in una pozza di catrame caldo, che soffocava il suo corpo dopo essere diventato solido come una roccia.

Siamo in Rajasthan, India. Per fortuna, un passante nota l'animale in difficoltà e allerta Animal Aid Unlimited, centro di salvataggio, ospedale e santuario per gli animali di strada a Udaipur. I volontari, una volta giunti sul posto, iniziano a massaggiarlo con olio vegetale per rimuovere la corazza e allentare la morsa in cui si era ritrovato bloccato il cane .

Il processo, per quanto doloroso, dopo 3 ore di manipolazione, inizia a dare i suoi frutti. La squadra di volontari vince questa sfida incredibile e libera l'animale dal catrame.

L'incredibile video del salvataggio ora sta facendo il giro del web, emozionando gli utenti di tutto il mondo.

Una storia che non può non farci pensare a un altro cane, caduto a sua volta in un fusto di catrame, ma lì lasciato morire.

E' successo nel mese di Giugno del 2012 nell'italianissima Reggio Calabria.

Due storie simili, due zone del mondo lontanissime, due epiloghi diversi. Che ci dimostrano, però, come l'indifferenza uccida, mentre non fare finta di nulla salva la vita.

Roberta Ragni

‘Luna di sangue’ e Selenelion: in arrivo la rara eclissi lunare

Lo scorso 15 aprile ha avuto inizio una fase conosciuta come "Tetrade di Sangue".

Si tratta di una un ciclo di 4 eclissi totali, senza alcun intervallo di eclissi parziali o penombrali, dove il nostro satellite assume una tonalità ramata a causa della rifrazione della luce.

La seconda "Luna di Sangue", o Blood Moon, è imminente e arriverà domani, 8 ottobre.

La Tetrade completerà il ciclo nel 2015, con le eclissi del 4 aprile e del 28 Settembre prossimi.

In Italia sarà visibile solo una delle quattro "Lune di Sangue", la quarta ed ultima.

A rendere ancora più mistico l'evento, l'8 ottobre si assisterà al fenomeno noto come Selenelion.

Può sembrare un gioco di parole, ma in realtà è un gioco di luce.

Il Selenelion è un fenomeno che non dovrebbe esistere.

Come è possibile infatti che Luna e Sole appaiano insieme in cielo durante un eclissi lunare?

La risposta è nell’atmosfera.

Grazie alla rifrazione della luce, infatti, si avrà un effetto ottico grazie al quale Luna e Sole, che durante una comune eclissi lunare dovrebbero trovarsi a esattamente a 180 gradi nel cielo, appariranno insieme lungo l’orizzonte terrestre.

Purtroppo, anche in questo caso il fenomeno non sarà visibile dall’Italia, ma basterà collegarsi online per gustarsi il fenomeno in streaming.

L’eclissi lunare avviene quando il nostro satellite transita nel cono d’ombra della Terra.

La luce del Sole quindi non arriva diretta alla Luna, ma riflette quella che filtra il nostro pianeta.

In astronomia, la Tetrade è un fenomeno nel quale si susseguono 4 eclissi totali, una dopo l’altra, nel corso di poco tempo.

In questo lasso di tempo non occorreranno altre eclissi lunari, parziali o penenombrali che siano.

Il fenomeno, per quanto affascinante, non è così inusuale.

A seconda del secolo in cui si vive, una tetrade lunare (quattro eclissi totali lunari consecutive, distanziate da sei mesi lunari) può accadere abbastanza spesso o per niente.

Per esempio, nel 21° secolo (2001-2100), ci sono un totale di 8 tetradi, ma nel 17 °, 18 ° e 19 ° secolo, non ce sono state affatto.

Se includiamo tutti i secoli dal 1° (1-100 d.C) fino al 21° incluso (2001-2100), ci sono un totale di 62 tetradi.

L’ultima si è verificato nel 2003-2004, e quella dopo il 2014-2015 accadrà nel 2032-2033.

Ciononostante, per la sua particolarità la Tetrade nel corso dei secoli è stata associata a eventi nefasti e catastrofi imminenti.

Per alcuni rappresenta un presagio dell’avvento dell’Apocalisse. Come l’isteria che ha circondato la presunta profezia Maya nel 2012 e l’arrivo della cometa ISON lo scorso anno, anche la tetrade si appresta ad essere l’ennesimo segnale che la fine del mondo è vicina.

Il libro di Gioele contenuto nella Bibbia ebraica (Tanakh) e nell’Antico Testamento della Bibbia cristiana, fa una profezia sulle lune di sangue e la fine del mondo. “Il Sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore”.

Inoltre, alcune volte in cui si è presentata una tetrade, sono accaduti significativi eventi religiosi.

Nel 1493, l’espulsione degli ebrei da parte dell’Inquisizione spagnola.

Nel 1949, è avvenuta subito dopo la fondazione dello Stato di Israele e nel 1967, durante la “guerra dei sei giorni” tra arabi e israeliani.

La prima Luna di Sangue del 15 aprile 2014 è caduta proprio nel mezzo della festa della Pasqua ebraica.

La seconda, la prossima dell’8 ottobre 2014, si verifica durante la Festa dei Tabernacoli.

La terza sarà il 4 aprile 2015, ancora durante la Pasqua.

Quella finale il 28 settembre 2015, anch’essa durante la Festa dei Tabernacoli.

Sebbene la seconda eclissi lunare di sangue non sarà visibile dall’Italia, sarà come sempre possibile ammirare il fenomeno comodamente da casa, grazie allo streaming in diretta di molti siti che seguiranno l’evento.

http://www.diregiovani.it/

Guerra biologica al parassita delle castagne

Nella valle su cui guarda il castello di Carpineti, dove 923 anni fa Matilde di Canossa, su consiglio dell'eremita Giovanni da Marola, decise di continuare la guerra contro l'imperatore tedesco Enrico IV, vincendo contro ogni pronostico, si combatte un'altra battaglia fra i castagneti piantati dalla contessa di ferro: quella in difesa dei frutti di quel bosco, attaccati da un parassita per loro particolarmente dannoso, la vespa cinese (Dryocosmus kuriphilus).

La castagna, una volta considerata una salvezza alimentare per il popolo delle campagne, in questi tempi di crisi viene riscoperta in decine di fiere a lei dedicate, dal Piemonte all'Emilia-Romagna, dalla Campania alla Calabria. Ma in molti casi le castagne e i marroni che in queste fiere compaiono arrosto, sotto forma di castagnaccio, frittelle o pane, provengono dall'est Europa, perché la vespa cinese, capace di trasformare le gemme dei castagni in palle (galle) in cui si sviluppano e di cui si nutrono le sue larve, ha fatto diminuire di molto la produzione in Italia e in altri Paesi d'Europa.

A Carpineti (Reggio Emilia), in un grande castagneto, viene però cresciuto l'esercito giusto per combattere la vespa cinese: la guerra è biologica e l'arma è il Torymus sinensis, a sua volta un parassita, ma della vespa.

Prima buona notizia: l'uso dei Torymus si è rivelata molto efficace. A un paio di anni dalla loro introduzione in questa zona l'infestazione si è ridotta e si prevede che nel giro di 6-7 anni l'equilibrio sarà del tutto ripristinato.

La seconda buona notizia è che non solo in Emilia-Romagna, ma anche in altre regioni sono disponibili fondi pubblici per finanziare progetti di salvaguardia del castagno, la lavorazione dei suoi prodotti, dei derivati e altre produzioni boschive, come more selvatiche, rosa canina, corniolo e sorbo.

Il Torymus sinensis Kamijo è un imenottero, parassitoide larvale del cinipide del castagno (D. kuriphilus).

Compie una sola generazione all'anno (come il cinipide) e la popolazione è costituita sia da maschi che da femmine.

L'adulto sfarfalla in primavera dalle galle secche presenti sul castagno.

E' un insetto di circa 2,5mm di lunghezza, ha il corpo di un colore verde metallico e zampe giallastre.

La femmina si distingue chiaramente dal maschio per la presenza dell'ovopositore.

Il T. sinensis inizia a sfarfallare dalle galle invernali tra fine marzo e prima settimana di maggio (a seconda dell'andamento climatico), si nutre di sostanze zuccherine e ha una vita media di circa 25-30 giorni, nei quali si dovrà accoppiare per poter dare vita alla generazione successiva.

Le femmine accoppiate potranno così deporre fino a 70 uova all'interno delle galle appena formate.

Le femmine devono necessariamente accoppiarsi, in caso contrario, esse andranno comunque ad ovideporre nelle galle ma gli individui che sfarfalleranno l'anno successivo saranno solamente maschi.

Ciò porterebbe alla morte della popolazione di T. sinensis ed al fallimento dell'introduzione del parassitoide.

Le uova sono deposte sul corpo del cinipide o comunque all'interno della cella larvale, in questo modo la larva ectoparassita del T. sinensis si nutre della larva del Cinipide.

Il parassitoide si impupa durante l'inverno all'interno della cella larvale (nella galla ormai diventata secca) per diventare adulto in primavera e sfarfallare ricominciando il suo ciclo biologico.

Le ricerche fino ad oggi condotto dimostrano che T. sinensis è un parassitoide specifico del cinipide del castagno, vale a dire che il D. kuriphilus è il suo unico ospite ed è stato ottenuto solo da galle di castagno.

Le caratteristiche nutritive delle castagne, alla luce delle analisi più moderne, sono notevoli.

Spiega l'agronoma Cristina Bignami, dell'Università di Modena e Reggio Emilia:

«Pochi grassi, solo 1,6 % (e si tratta di utili omega 6), poco sodio (contro l'ipertensione); 3,5% di proteine ricche di amminoacidi, molti micronutrienti con antiossidanti e fitoestrogeni, 42% di carboidrati. Cento grammi di castagne valgono 185 kilocalorie, poche in confronto alle 600 Kcal delle nocciole, per esempio».

Le castagne sono insomma adatte per le diete, anche per i celiaci, intolleranti al glutine. A dispetto della loro fama di cibo dei poveri sono ricche di valori nutritivi. E hanno una storia sociale tutt'altro che banale.

DAI ROMANI... Nel tardo medioevo i castagneti erano gestiti dalle comunità dei villaggi, dove non vigeva la proprietà privata. Iniziarono i Romani a piantare in modo intensivo i castagneti, conosciuti anche da altri popoli.

Svetonio (70-130 d.C.) racconta che erano diffusi intorno al Mar Nero e fra gli Etruschi.

Virgilio riferisce della bontà delle castagne nel latte e per fare il pane.

... AL MEDIOEVO. Dopo l'anno Mille, causa l'incremento demografico, la castagna diventa una soluzione alimentare di uso comune per il popolo delle campagne.

Essiccata per farne farina, serviva anche a fronteggiare le frequenti carestie.

Soprattutto, era un frutto utilizzato in maniera etica. «I castagneti erano spesso gestiti dalle comunità dei villaggi», spiega l'agrario Danilo Gasparini, dell'Università di Padova.

Con buona pace dei Signori e dei cavalieri, i castagneti erano oasi di democrazia, in cui non vigeva la proprietà privata. «Ogni comunità si autoregolava: stabiliva la divisione in appezzamenti da sfruttare secondo i bisogni delle famiglie, numero di figli, donne vedove e altre situazioni di necessità.»

La contessa Matilde di Canossa, che dominava dai confini del Lazio al lago di Garda, fu una dei potenti che non solo permise questo uso comunitario, ma estese un po' ovunque i castagneti.

In autunno, con la raccolta, le castagne venivano consumate subito, bollite, arrostite o affumicate nei metati (case di sasso in cui erano seccate in strati anche di 50 cm esposti al fumo 20 giorni da una parte e poi girati per altri 20 giorni) e poi sbucciate e macinate.

Si credeva anche a supposte proprietà afrodisiache della castagna.

Con la scoperta dell'America e l'arrivo della patata, la castagna perse il primato di cibo popolare, mentre il legno di castagno veniva sfruttato per il suo contenuto di tannino (da usare come colorante) e sua la robustezza, destinandolo alla costruzione delle ferrovie o come combustibile per le macchine della civiltà industriale.

«Molti castagneti vennero abbandonati o messi in vendita per fare legna», racconta Gasparini. «La raccolta delle castagne iniziò a essere mal vista, nell'ideologia del progresso, come attività legata alla vita misera e contadina».

Così le castagne divennero per molti solo cibo per i maiali.

Non servirono a molto le poesie di Giovanni Pascoli o gli appelli "salviamo il castagno" lanciati nel 1920 dal ministro dell'agricoltura Luigi Luzzati.

L'urbanizzazione avanzò inesorabile, le campagne furono spopolate.

Nonostante tutto ,il nostro Paese risulta ancora oggi il terzo produttore al mondo di castagne.

Le feste della castagna sparse per l'Italia stanno creando un circolo virtuoso di recupero dei castagneti e nuove idee commerciali. Per esempio, per fare le tagliatelle, la pasta o la birra di castagna.

Dalla farina di castagna si ricavano i ciacci, una sorta di crêpe (frittatina molto sottile), da mangiare farciti con ricotta o pancetta. Poi il castagnaccio, dolce farcito con uvetta e frutta secca. Oppure una polenta dolce simile a quella di mais. Si fanno i malfatti, cotti nel paiolo e da servire con il latte, i frittellozzi (frittelle di farina di castagna) e le mistroche (facacce). Le castagne secche possono essere un ingrediente della minestra.

I marroni - varietà pregiata della castagna - vengono arrostiti oppure trasformati nei famosi marroni canditi, i marron glacé.

Con le castagne si produce anche una birra molto apprezzata.

Sul piano nutritivo, oltre a essere una buona sostituta dei farinacei, la castagna è ricca di vitamina B, potassio e fosforo ed è indicata quindi come ricostituente e per le diete, per il basso contenuto calorico. Con le foglie di castagno si fanno infusi antinfiammatori.

Il legno è resistente ai tarli (per l'alto contenuto di tannino), ai cambiamenti di temperatura e all'umidità.

Viene impiegato per travature, pavimenti, porte e infissi.

È utilizzato anche per gli strumenti musicali ed è indispenabile per le botti nella produzione dell'aceto balsamico tradizionale.

Fonti :

http://www.focus.it

http://www.agraria.org/

lunedì 6 ottobre 2014

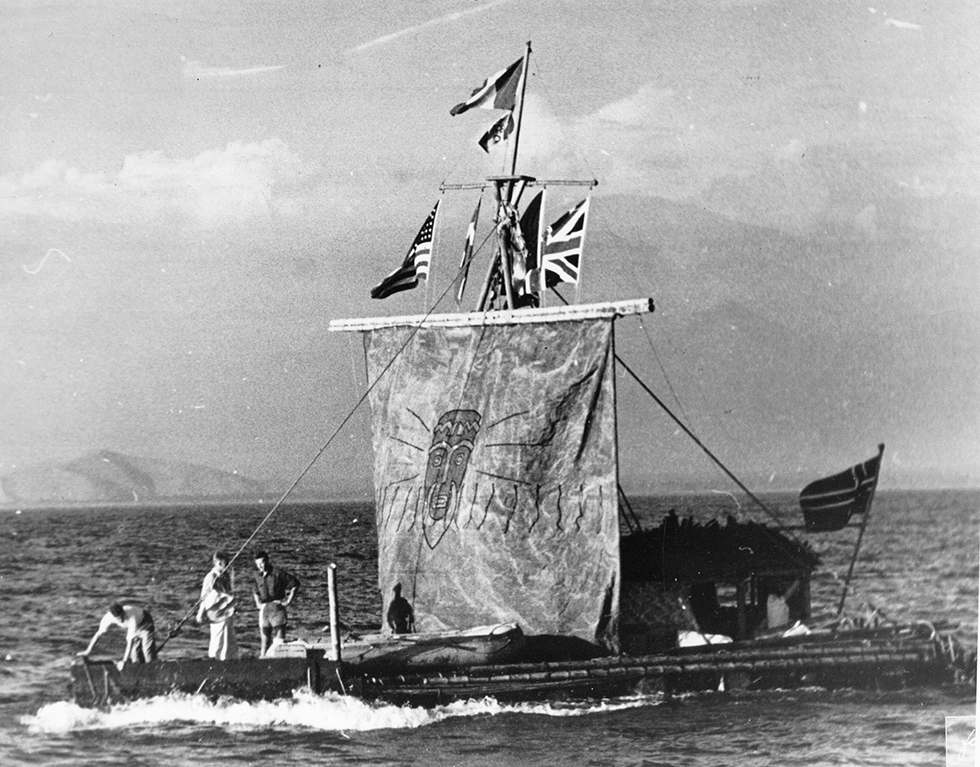

Thor Heyerdahl e la storia del Kon-Tiki

Di Thor Heyerdahl, celebre esploratore e antropologo norvegese, nato cento anni fa, il 6 ottobre 1914, viene principalmente ricordato il motivo per cui ottenne fama mondiale: la traversata a bordo della zattera “Kon-Tiki” nel 1947.

Fu un lungo viaggio su una grande zattera dal Perù alla Polinesia, durato 101 giorni, ideato da Heyerdahl nel tentativo di avvalorare una sua ipotesi contraria alle teorie scientifiche allora e tuttora dominanti.

In pratica, Heyerdahl voleva dimostrare che in tempi antichi la Polinesia fosse stata abitata da popoli provenienti dal Perù e dalle terre degli Incas, piuttosto che da immigrazioni giunte dall’Asia, ipotesi prevalente ancora oggi.

Quindi compì quel viaggio a bordo del “Kon-Tiki”, una zattera di circa 20 metri fatta con tronchi di balsa, costruita imitando le capacità e le disponibilità delle civiltà precolombiane presenti anche nei territori dell’odierno Perù.

Thor Heyerdahl partì con altre cinque persone a bordo (quattro norvegesi e uno svedese) il 28 aprile 1947 da Callao, in Perù. Arrivarono nell’arcipelago di Tuamotu, nella Polinesia francese, dopo 101 giorni. Heyerdahl lavorò a sostenere la sua ipotesi per gran parte della vita, e il successo del viaggio del Kon-Tiki – che prendeva il nome dalla divinità che una leggenda ripresa da Heyerdahl voleva avere ispirato la migrazione sudamericana – fu fondamentale per darle attenzione presso la comunità scientifica, malgrado la convinzione degli studiosi resti quella della colonizzazione da Ovest, e malgrado in molti abbiano attaccato e deriso la ricostruzione di Heyerdahl.

Ma il viaggio fu anche una storia di grande fama popolare – e questo, secondo lo stesso Heyerdahl, svilì parte della sua credibilità scientifica – e ne vennero un libro, un documentario e un film tutti di grande successo: oltre che la costruzione di un museo a Oslo che ospita la zattera originale.

La passione di Heyerdahl per la scienza e l’antropologia era cominciata molto presto, quando era ragazzo, e un’importante collezione di reperti polinesiani raccolta a Oslo lo indirizzò verso lo studio di quei luoghi.

Partecipò a una prima spedizione in Polinesia già a ventidue anni, subito dopo il primo dei suoi tre matrimoni.

Dopo il Kon-Tiki, invece, Heyerdahl studio e viaggiò ancora in Polinesia – con un intenso lavoro sull’Isola di Pasqua – ma anche in diversi altri luoghi del mondo.

Morì per un tumore al cervello il 18 aprile 2002, a 87 anni, nel borgo ligure di Colla Micheri, in Italia: dove aveva preso una casa e dove fu sepolto, dopo i funerali di Stato a Oslo.

Al centenario di Heyerdahl è stato dedicato anche il doodle di Google

.

Trichechi spiaggiati in Alaska: 35mila esemplari in pericolo

Cos'è l'enorme macchia che vedete in questa foto?

Non è inquinamento marino, ma una massa enorme di ben 35.000 trichechi, che si sono rifugiati sulla costa, dopo essere rimasti senza ghiaccio e senza cibo in mare aperto.

Una migrazione record causata da un'unica ragione: il cambiamento climatico.

Secondo i ricercatori del NOAA e dell'Istituto di Geofisica americano (USGS), che hanno osservato gli animali per via aerea nei pressi di Point Lay Sabato 27 settembre, la colpa principale di questa insolita e imprevista "Città di trichechi" è lo scioglimento dei ghiacciai per il riscaldamento globale.

Tradizionalmente, i trichechi del Pacifico svernano nel mare di Bering. Le femmine partoriscono sul ghiaccio e utilizzano proprio il ghiaccio come piattaforma per raggiungere lumache, vongole e vermi sul basso fondale della piattaforma continentale.

Ma negli ultimi anni, il ghiaccio si è sciolto a causa dell'aumento delle temperature globali.

Alla fine dell'estate, ha raggiunto il sesto livello più basso dal 1979, cioè da quando sono iniziate nel mondo le osservazioni satellitari.

La sua superficie è arrivata ad appena 5,02 milioni di km2, ben al di sotto della media minima osservata tra il 1979 e il 2012, che è di 6,1 milioni di km2, secondo il centro di riferimento in materia, la National Snow and Ice Data Center (NSIDC).

Gli esperti non sanno ancora se questo cambiamento nel comportamento dei mammiferi marini possa avere un impatto sulla loro mortalità. Ma credono comunque che gli animali perdano più energia per cercare le loro prede e che i cuccioli siano più vulnerabili su terra.

La scorsa settimana, sono stati trovati 50 animali morti, probabilmente uccisi da una fuga precipitosa.

Per evitare di innescare il panico tra i pinnipedi, il governo americano ha vietato ad aeroplani ed elicotteri di volare sopra la zona a basse altitudini, come ha spiegato The Guardian.

"Si tratta di una importante nuova prova dei drammatici cambiamenti ambientali connessi con lo scioglimento dei ghiacci - spiega Margaret Williams, direttore del programma Artico del WWF, all'agenzia di stampa AP. – I trichechi ci dicono ciò che gli orsi polari già ci avevano fatto capire : l'ambiente artico sta cambiando molto rapidamente, è il momento che il mondo ne prenda atto, ma anche che si dia il via alle misure per affrontare le cause del cambiamento clima".

Fonte : http://www.greenme.it

Il giardino più velenoso del mondo

Il cartello all’ingresso è inequivocabile: “queste piante possono uccidere”.

Il giardino dei veleni di Alnwick è però un’attrazione.

Il castello cui il giardino è annesso è stato usato come ambientazione della scuola di magia di Hogwarts nei primi film di Harry Potter.

Creato quasi vent’anni fa da Jane Percy, duchessa di Northumberland, contea nel nord dell’Inghilterra al confine con la Scozia, oltre a roseti e file di ciliegi, riunisce in un unico posto le piante più velenose esistenti al mondo.

Visitarlo non è pericoloso: se si seguono regole di buon senso non si rischia nulla, ma soprattutto si impara tantissimo.

Da secoli, infatti, le piante sono note per le loro proprietà medicinali, dalla corteccia del salice usata come antipiretico all’estratto di digitale per trattare lo scompenso cardiaco.

Molte delle piante velenose sono proprio quelle da cui si ricavano principi con azione farmacologica dato che, come già sosteneva Paracelso, è la dose a fare il veleno.

La pianta velenosa per eccellenza è la cicuta, Conium maculatum, passata alla storia come quella con cui Socrate si diede la morte, tossica per la presenza di varie sostanze alcaloidi che inducono la morte per paralisi respiratoria.

Alcune sono specie esotiche, come la Brugmansia arborea, chiamata anche trombone d’angelo, originaria del Sudamerica ma coltivato anche da noi come pianta ornamentale.

Tutta la pianta è velenosa, contiene alcaloidi come atropina e scopolamina, che possono causare stati di delirio e portare anche alla morte.

Appartiene alla stessa specie della belladonna e pare che fosse utilizzata anche dalle popolazioni del centro-america come allucinogeno. E ancora oggi viene usata come droga fai-da-te, con effetti pericolosissimi.

Altre piante crescono tranquillamente nei nostri giardini. L’oleandro, Nerium oleander, per esempio, che in molte tradizioni è un simbolo legato alla morte.

Tutte le parti della pianta sono tossiche: provocano nausea, vomito, alterazioni del ritmo cardiaco. Cinque foglie, ingerite, possono bastare per uccidere.

Altri insospettabili sono piante del genere delle ellebore, tra cui Helleborus niger, la cosiddetta rosa di Natale, che cresce nelle zone alpine ma viene anche coltivata in giardino.

Il suo estratto, fin dal Medioevo, veniva usato come potente veleno che provoca la morte per arresto cardiaco.

Un’insospettabile che può essere molto tossica è la peonia, utilizzata nell’antichità per provocare l’aborto.

Anche l’innocente mughetto è molto velenoso, con azione cardiotossica, e così pure i fiori e le foglie di ortensia (Hydrangea macrophylla), e del narciso, dietro la cui bellezza si nasconde la narcisina e il cui nome contiene la radice “narké”, per sopore, stupore, come la parola “narcotico”.

L’Euphorbia pulcherrima, che altro non è che la stella di Natale, contiene un lattice irritante per la pelle e velenoso se ingerito.

Variano anche le parti della pianta che contiene il veleno. L’ingestione di una paio di semi di ricino (Ricinus communis), che contengono ricina, uno dei veleni più potenti e pericolosi tra quelli conosciuti, può bastare per provocare la morte di un bambino.

La ricina è contenuta nella cuticola dei semi, resistente agli enzimi digestici, per cui l’ingestione del seme intero, non schiacchiato, solo raramente causa danni gravi.

http://www.focus.it/

Immagini dal web

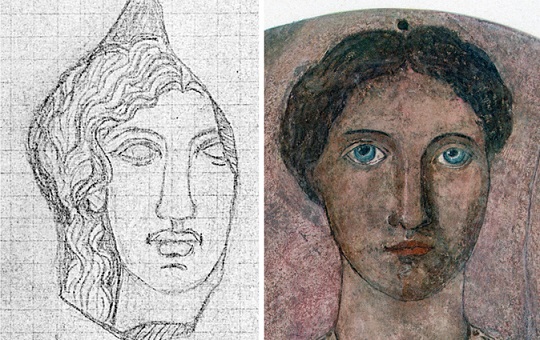

Il falsario che ingannò Mussolini. E non solo

Uno studio dell’Istituto per i beni archeologici e monumentali del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibam–Cnr) ha svelato l’identità del falsario di alcuni vasi e terrecotte del Museo di Archeologia dell’Università di Catania, avanzando sospetti sull’autenticità di altre opere ospitate in vari musei nazionali ed esteri e in collezioni private.

Secondo i ricercatori si tratta di Antonino Biondi, lo stesso autore che riprodusse sette ritratti policromi di stile ellenistico, donati a Mussolini nel 1939.

“In vista della pubblicazione della collezione del Museo archeologico dell’Università di Catania, Giacomo Biondi, archeologo classico dell’Ibam–Cnr che coordina lo studio, ha avviato una campagna di analisi con metodologie non distruttive (Xrd e Pixe-alpha) su alcune opere”, spiega Daniele Malfitana, direttore dell’Istituto. “Contemporaneamente, Edoardo Tortorici dell’Università, in collaborazione con Graziella Buscemi, ha studiato il carteggio tra gli archeologi dell’epoca in contatto con Centuripe, cittadina siciliana sede in quegli anni di un’agguerrita ‘scuola’ di falsari: provvidenziale si è rivelato il taccuino di Biondi, noto falsario-ricettatore sul quale sin dall’inizio delle ricerche ricadevano i maggiori sospetti.

In alcuni schizzi, infatti, si riconosce la mano che ingannò il responsabile della collezione catanese e addirittura Benito Mussolini”.

I ritratti dipinti su tondi in terracotta furono infatti personalmente consegnati al Duce da un non disinteressato mecenate che li aveva acquistati per una somma considerevole sul mercato antiquario, dietro intermediazione e consulenza del senatore Pietro Fedele, presidente del Poligrafico dello Stato e della Consulta Araldica e accademico dei Lincei.

Nel 1939 furono poi donati, con un’apposita cerimonia, dal ministro all’Educazione nazionale Giuseppe Bottai al Museo di Napoli, ritenuta degna sede delle nuove acquisizioni.

Dopo la pubblicazione delle opere nella serie dei ‘Monumenti della pittura antica scoperti in Italia’, nel 1940, uno studioso ne mise però in dubbio l’autenticità causando una vivace disputa accademica, chiusa dalle successive analisi chimico-fisiche che appurarono la modernità dei ritratti, verosimilmente dipinti su supporti antichi e provenienti dall’ambiente centuripino.

Ora è stato scoperto un altro ‘colpo’ dell’abile contraffattore.

“Le analisi chimiche e fisiche hanno inoltre permesso di distinguere pigmenti antichi e moderni, difficili da individuare in ritocchi e integrazioni di pitture originali con un semplice esame autoptico”, prosegue Malfitana.

“L’esame dell’epistolario dei collezionisti Paolo Orsi e Guido Libertini ha consentito di ricostruire alcuni retroscena del periodo, in cui nuove leggi vietarono scavi e compravendita di materiali da parte di privati, leciti fino ad allora”.

Grazie a indagini in loco, infine, sono state rintracciate statuine in terracotta ricavate da matrici appartenute allo stesso Biondi e usate dai discendenti per produrre lecitamente copie destinate ad appassionati e turisti.

“L’esame delle repliche moderne di statuette fittili ellenistiche, conosciute anche grazie a foto d’epoca, ha permesso di risalire al falsario-ricettatore, il quale, una volta venduta l’opera originale, smerciava vari falsi ricavati con la tecnica del surmoulage”, conclude Malfitana.

“Il caso più emblematico è una maschera di sileno, autentica, venduta negli anni ’30 al Museo archeologico di Siracusa.

Una replica è esposta nel Museo di Centuripe, che la acquistò negli stessi anni e altre prodotte lecitamente circolano ancora”.

Iscriviti a:

Post (Atom)